なぜガラス傷が消えないのか?業者の悩みを解決するガラス再生研磨認定講座

ハウスクリーニングや清掃業の方で、以下のようなお悩みはございませんか?

「お客様からご依頼されて浴室鏡のガラス傷を消そうとしたけれど、ポリッシャーで磨いてもなかなか傷が落ちない。」

「洗面台鏡に付着したヘアカラー剤を中性洗剤でお掃除したところ、傷がついてしまった。」

実はこのようなガラストラブルは、傷が奥深くまで到達していたり、化学反応を起こしていたりするので、技術力の有無がものを言います。

つまり、通常の磨き方やお掃除方法では、なかなかガラストラブルを解決できないのが現状です。

そこで本記事では、ガラス研磨の専門家であるG,T,O,Sがなぜガラス傷が消えないのかを解説します。

また記事後半では、深いガラス傷もガラス交換なしで消せるようになる、弊社が開講する「ガラス再生研磨認定講座」もご案内いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。

なぜガラス傷が消えないのか?その原因

なぜガラス傷は簡単に消せないのでしょうか?ここでは、ハウスクリーニングや清掃業者が苦戦するガラス傷が消せない原因について深掘りします。

状況に合わせた施工ができていないため

ガラス傷を消そうとする場合には、以下の通り、さまざまな施工方法があります。

- 歯磨き粉や重曹

- ガラスリペアキット

- ポリッシャーを使ったガラス研磨など

このうち、歯磨き粉や重曹には研磨作用があるため、ガラス表面のわずかな傷であれば落とすことも可能です。

しかし、強く擦りすぎてしまうとかえって傷をつける原因となるほか、そもそも深い傷には対応できません。

ガラスリペアキットは、3mm以下のような小さな傷であれば、傷口をピンで広げてUVレジンを流し込むことで補修できます。

ただ、あくまで補修の手段であって、ガラス傷が深かったり、広範囲に傷がついていたりするケースには不向きと言えるでしょう。

そして最後に、ポリッシャーを使ったガラス傷の修復方法があります。

ポリッシャーとは、円形のパッドを回転させて傷を磨き、削り取る施工方法のことです。

最大の特徴は、歯磨き粉やリペアキットでは対応できない深いガラス傷も修復できる点です。

しかし、ガラス自体を磨いて傷を修復する技術そのものがまだまだ浸透していないため、業者によっては対応できないケースも見られます。

このように、ガラス傷の状況によって最善策を講じることができればよいのですが、施工技術の選択を誤ると、思うように傷を修復できません。

ガラス研磨の施工技術が不足しているため

さきほどご紹介したガラス傷消し方法のうち、「ガラス研磨」は熟練の技が欠かせません。

単純にガラス表面に付着した傷を、ポリッシャーで磨けば修復できるという簡単なものではなく、傷を削りすぎれば破損のリスクも生じます。

また、傷だけを丁寧に磨いたとしても、ガラス全体が歪んでしまうこともあるわけです。

ガラスの破損や歪みにも考慮して、ガラス研磨を実施するためには、ガラス表面温度のチェックはもちろん、ガラスを湾曲させないように均一に磨くスキルも重要。

つまり、これらのスキルを持ち合わせていなければ、どんなに優れた施工方法であってもガラス傷を消すことすらできません。

ガラス交換という手段に頼りがちなため

どんなにささいなガラス傷であっても、ガラス本体を新品に交換してしまえば、問題は解決します。

つまりガラス業者にとっては、ガラス傷を研磨技術で修復するよりも、新品に交換してしまうほうが手っ取り早いわけです。

しかし、このような考え方が浸透すると、傷の大小問わず、ガラス交換に依存しやすくなるためガラス研磨技術が普及しにくい現状があります。

ガラス研磨技術が普及しなければ、ガラス傷消し技術を実施できる業者も相対的に少なくなることは言うまでもありません。

ガラス交換だけに頼りすぎれば、ガラス傷消し技術は成熟しないでしょう。

ガラス傷が消えないと悩む業者様へ!G,T,O,S「ガラス再生研磨認定講座」

「お客様のガラス傷を消せない」と悩む業者様には、G,T,O,Sが開講している「ガラス再生研磨認定講座」がおすすめです。ここでは、講座の特徴を詳しくご紹介します。

ガラス再生研磨認定講座がおすすめな方

ガラス再生研磨認定講座とは、ガラスに付着した傷や汚れを研磨作業で修復するガラス再生研磨技術を学べる講座のことです。

これまでお客様からご依頼されて諦めていたような、洗面台鏡の傷・温泉成分が付着したガラス・酸焼けや塩害などの化学反応で焼けてしまったガラスなどにも、対応できるようになります。

そのため、清掃業やハウスクリーニングの方のキャリアアップや年収アップなどにも役立ちます。

さらには、ガラス交換と比較し施工料金を抑えられる傾向にあるため、お客様にとっても費用負担を軽減できるのがメリットです。

当然ガラスを交換する際はガラス本体を取り寄せる時間も必要ですが、ガラス再生研磨技術であれば、傷がついたガラスに直接施工するため、最短即日で修復可能。

ガラスの傷や汚れは、一刻も早く直したいお客様がほとんどですから、施工時間の制約が少ないのもガラス再生研磨技術の魅力だと言えます。

スキルアップ、年収アップ、お客様の喜ぶお顔を見たいという方は、ガラス再生研磨認定講座がおすすめです。

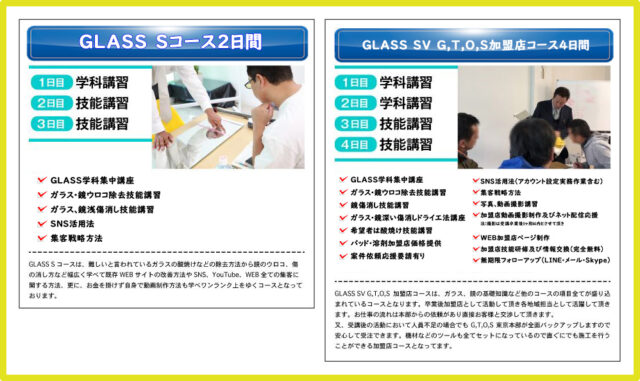

最短4日間で基礎的なスキルを習得できる

ガラス再生研磨認定講座は、最短4日で以下のような基礎スキルを習得できます。

- ガラス・鏡のウロコ除去技術

- ガラス・鏡の傷消し技術

- ガラス・鏡のコーティング施工技術

- ガラス・鏡の酸焼け除去技術

近年、ガラス研磨技術を提供している業者が以前よりも増えてきておりますが、業者すべてが品質の高いスキルを持ち合わせているとは限りません。

その点、G,T,O,Sのガラス再生研磨認定講座であれば、長年の実績で磨きをかけてきた研磨技術をそのまま講座に落とし込んでいるため、実践ベースの高度なスキルを習得できます。

ウェット工法とドライ工法を主軸に学べる

ガラス再生研磨認定講座では、「ウェット工法」と「ドライ工法」と呼ばれる二つの技術を学べます。

ウェット工法とは、水の力を用いてガラス表面に付着した水垢、ウロコ、浅い傷を修復できる技術のことです。

水の力を利用して修復する技術のため、ガラスに負担をかけないのが最大のメリット。

一方、ドライ工法とは、ガラスの表面温度を130度近くまで上昇させて行う施工方法のことです。

ウェット工法では対応できないような深いガラス傷や、化学反応によって生じる酸焼け・塩害などにも対応できるメリットがあります。

しかし、ガラス表面を高温にするため、一歩間違えばガラス破損につながることも珍しくありません。

多くのガラス研磨業者が、ガラス破損のリスクを恐れて導入しにくい施工方法の一つです。

G,T,O,Sはどうしたらガラスが破損してしまうのか、どこまで削るとガラスに歪みが生じるのか、そのノウハウを保有しているため、講座においても専門的な技術講習を提供できます。

しっかりとした技術を身につけることで、ガラス研磨を名乗る同業他社とも差別化できることは言うまでもありません。

G,T,O,S認定加盟店として独立することも可能

認定加盟店への実務研修の様子

ガラス再生研磨認定講座を受講し、無事卒業できれば、G,T,O,Sの認定加盟店として独立することも可能です。

認定加盟店になると、定期的に実務に磨きをかけられるフォローアップ研修が実施されるほか、プロジェクトごとに案件がアサインされるなど、さまざまなメリットがあります。

なお、高いスキルを習得できたとしてもお客様を集められなければ意味がありません。

SNSやWebを利用した集客方法についても、G,T,O,Sがサポートさせていただきます。

ガラス再生研磨認定講座を受講した方の声

長野県からガラス再生研磨認定講座を受講された男性の事例です。

年齢は43歳で、現在はハウスクリーニングを主軸に活動されています。

ハウスクリーニングや清掃業はお客様に喜ばれる素晴らしいお仕事ですが、業界的にも低単価で苦しまれている方が多いのも現状です。

こちらの男性も、「ガラス業界は面白そう」という興味はもちろんですが、「売り上げをさらにアップさせたい」との気持ちがあり、受講してくださいました。

最近は仕事が苦しく、笑顔がなくなってきていると心配そうな表情。

「チャンスはすでにつかんでいますよ」とG,T,O,S代表井上から言葉をかけられると同時に、受講中もひっきりなしに全国から依頼の電話が鳴り、やや表情がやわらいだようです。

技能講習をスタートし、「こんなにも難しいとは思わなかった」と苦戦しながらも、「だからこそ、ライバルが少なく需要が期待できる!」と確信に変わった表情が印象的でした。

向上意欲の高い男性の今後を、しっかりサポートしていければと考えています。

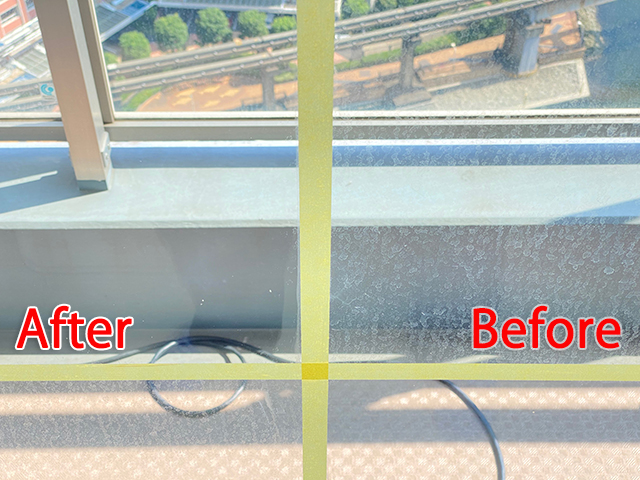

▼高い技術力でガラスに関するお悩みを解決!

弊社:ガラス再生研磨・新世代コーティング実施例

▼ガラスのお悩み、何でもお気軽にご相談ください

-安心損害保険対応-

作業により破損があった場合には全額弁済致します。